2024年12月、ある公式行事での着物姿が物議を醸すことになった林裕子さん。

東京大学医学部出身で、MITで理学修士を取得するなど、華々しい経歴の持ち主です。

しかし、皇后陛下の誕生日祝賀式典での着物姿に、様々な指摘が寄せられることになりました。

着物文化が大切にされてきた日本で、なぜこれほどの反響があったのでしょうか。

今回は、林裕子さんの着付けがひどいと言われる理由についてまとめていきます!

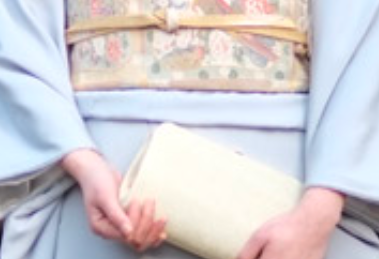

【画像】林芳正の嫁の着物姿がやばいと話題

2024年12月9日に皇居で行われた、皇后陛下の誕生日式典に夫婦で参列した林夫妻。

そして、12月12日に2024年12月14日、林芳正官房長官が自身のXを更新しました。

その時にアップされたのが上の画像です。

着物自体は、綺麗だなとは思いましたが、ど素人の筆者ですら「なんだこれは?」となりました。

ということは、着物警察でなくとも

このような意見が多く見られました。

では、なぜひどいと言われているのでしょうか…

林裕子の着付けがひどいと言われる理由5選

林裕子さんの着付けがひどいと言われる主な理由は5つです。

1. 着崩れが目立つおはしょり

2. TPOに合わない装い選び

3. 着丈と袖丈の不適切さ

4. 帯周りの不備

5. 装飾品の不適切さ

それでは、詳しく見ていきましょう!

1. 着崩れが目立つおはしょり

最も多く指摘されたのが、おはしょりの乱れでした。

おはしょりとは、着物を着る際に腰のあたりで布を折り上げ、帯の下側に出る部分のことです。

林さんの場合、おはしょりが斜めに膨らみ、皺も目立っていたようです。

本来、おはしょりはシワがなく真っ直ぐなのです。

着物の専門家によると、これは基本的な着付けの技術が十分でない可能性を示唆しているとのこと。

まるで着付け教室で習得したばかりの方の着付けのよう

という厳しい指摘もありました。

2. TPOに合わない装い選び

着物の色柄選びにも疑問の声が上がっています。

林さんが選んだのは、淡いピンク色の地に花柄が施された着物でした。

12月の公式行事という場面において、季節感や格式にそぐわないという指摘です。

着物専門家からは「場所やご年齢を考えると、もう少し落ち着いた色味が適切」との意見が出ています。

また、横方向に大きく入った花柄のデザインも、公式行事にはふさわしくないとされました。

3. 着丈と袖丈の不適切さ

着物のサイズ感についても、多くの問題点が指摘されています。

特に目立ったのが、全体的に短い着丈と袖丈でした。

袖が短すぎるため、手首の関節(いわゆる「グリグリ」)が露出してしまっていたそうです。

着物専門家によると、これは着物の基本的な寸法感が整っていない証拠だとのこと。

自分用に仕立てたものではないのでは…

という推測の声も上がっています。

確かにつんつるてんでおかしいですよね!

4. 帯周りの不備

帯まわりの処理にも、いくつかの問題点が見られました。

帯揚げの結び方と始末が左右非対称になっていたことです。

さらに、帯締めの位置が弔事用の位置(帯幅の中心より下)になっていたという指摘もありました。

ある専門家は

男性のスーツで言えば、ネクタイが緩んでシャツがはみ出している状態

と例えています。

これらは、着物の基本的な作法を逸脱している点として問題視されました。

非常事態でも起きて、急いで着付けをしたのでしょうか…

5. 装飾品の不適切さ

最後に、装飾品の選択にも議論の的となる要素がありました。

特に注目されたのが、腕時計の着用です。

公式行事での着物姿に腕時計を合わせることは、一般的にマナー違反とされています。

時計を着用することは「早く帰りたい」という意思表示と捉えられかねないためです。

和装バッグを持っていないので、手持ち無沙汰という意見もちらほら…

また、林さんの髪色についても「黄色味が強すぎる」という指摘がありました。

公式の場などでは、しっかりとマナーを調べることも重要ですね。

なぜこれほどの反響があったのか

このように多くの指摘が集まった背景には、いくつかの要因があります。

まず、行事の重要性が挙げられます。

皇后陛下の誕生日祝賀式典という、国家の重要な公式行事でした。

そこに参列する官房長官夫人という立場柄、より厳格な目で見られることになったのです。

また、この時期の政治環境も影響していました。

石破内閣の閣僚らの服装や態度が「だらしない」と指摘される中での出来事だったのです。

しかし、興味深いことに、林さんは普段の着物姿では好評を得ていたようです。

過去の写真では、落ち着いた色合いの着物を美しく着こなす姿も確認されています。

今回の件は、慌ただしい状況での出来事だったのかもしれませんね。

まとめ

林芳正さんの妻・林裕子さんの着付けがひどいと話題になっている件についてお伝えしました。

今回の件は、着物文化における現代的な課題を提起することになりました。

しかし、これを単なる批判で終わらせるのではなく、建設的な議論につなげる必要があります。

着物は日本の誇るべき文化遺産の一つです。

その価値を損なうことなく、現代に適応させていく知恵が求められているのです。

この出来事を、着物文化の継承と発展について考える契機としたいものです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。